2014年1月20日 歴史・人物 タグ: 日本人は何をめざしてきたのか

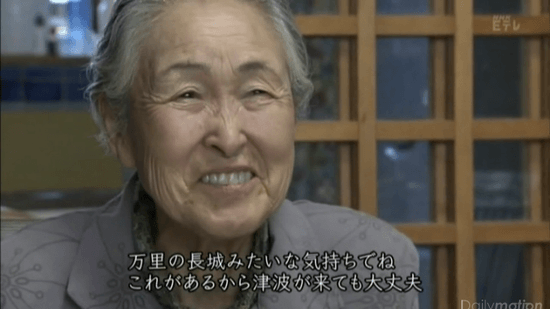

日本人は何をめざしてきたのか 第6回 「三陸・田老 大津波と“万里の長城”」/NHK・戦後史証言プロジェクト

2014年1月11日に放送された、NHK・Eテレ <戦後史証言プロジェクト> 日本人は何をめざしてきたのか 第6回 「三陸・田老 大津波と“万里の長城”」を紹介します。

(所要時間:約1時間30分)

動画の内容

「津波太郎」。岩手県宮古市田老(たろう)は、そう呼ばれる。

豊かな漁場にめぐまれた漁業の町は、繰り返し津波に襲われてきた。昭和8年の大津波では死者911人―三陸最悪の被災地であった。加えて、幾たびも山津波や大火に見舞われた。田老の戦後は、自然災害にあらがい、防災と取り組んでまちをつくりあげてきた歳月でもあった。

象徴的なのが、防潮堤の建設だ。昭和の大津波の1年後、村長関口松太郎の奮闘によって始まった大工事は、やがて県の事業となり、国費もつぎ込まれ、24年をかけて完成した。それは、波に逆らうことなく、二本の川に津波をそらす構造になっていた。

しかし、1960年にチリ津波が来ると、国は構造物によって、津波を防ぐという「チリ津波特別措置法」を制定。田老にも二つ目となる防潮堤が建設される。それは、波に立ち向かい、抱きかかえるような形だった。

こうして、総延長2.4キロ、海面からの高さ10メートルのエックス字型の大防潮堤が完成。世界に例を見ないコンクリートの威容を、田老の人々は「万里の長城」と誇った。

しかし、東日本大震災では、二つ目の防潮堤は、津波により根本から壊され、地域に甚大な被害をもたらした。高さ10メートルの最初の防潮堤は崩壊を免れたものの、「防潮堤の2倍はあった」という津波は乗り越えていった。田老は、200人近い犠牲者を出した。

田老の人達は、巨大堤防でどのような町作りをめざしてきたのか。

番組では防潮堤の建設の経緯を軸に、つねに自然災害と対峙して生きてきた田老の人たちの営みを証言で見つめていく。

引用元:日本人は何をめざしてきたのか

日本人は何をめざしてきたのか <知の巨人たち> 第2回 鶴見俊輔と「思想の科学」/NHK・戦後史証言プロジェクト

日本人は何をめざしてきたのか <知の巨人たち> 第2回 鶴見俊輔と「思想の科学」/NHK・戦後史証言プロジェクト 日本人は何をめざしてきたのか <知の巨人たち> 第5回 「自らの言葉で立つ ~思想家・吉本隆明~」/NHK・戦後史証言プロジェクト

日本人は何をめざしてきたのか <知の巨人たち> 第5回 「自らの言葉で立つ ~思想家・吉本隆明~」/NHK・戦後史証言プロジェクト 日本人は何をめざしてきたのか 第4回 「猪飼野(いかいの) ~在日コリアンの軌跡~」/NHK・戦後史証言プロジェクト

日本人は何をめざしてきたのか 第4回 「猪飼野(いかいの) ~在日コリアンの軌跡~」/NHK・戦後史証言プロジェクト 日本人は何をめざしてきたのか 第3回 「釧路湿原・鶴居村 ~開拓の村から国立公園へ~」/NHK・戦後史証言プロジェクト

日本人は何をめざしてきたのか 第3回 「釧路湿原・鶴居村 ~開拓の村から国立公園へ~」/NHK・戦後史証言プロジェクト 日本人は何をめざしてきたのか <知の巨人たち> 第1回 「原子力 科学者は発言する ~湯川秀樹と武谷三男~」/NHK・戦後史証言プロジェクト

日本人は何をめざしてきたのか <知の巨人たち> 第1回 「原子力 科学者は発言する ~湯川秀樹と武谷三男~」/NHK・戦後史証言プロジェクト 日本人は何をめざしてきたのか 第8回 「山形県・高畠 日本一の米作りをめざして」/NHK・戦後史証言プロジェクト

日本人は何をめざしてきたのか 第8回 「山形県・高畠 日本一の米作りをめざして」/NHK・戦後史証言プロジェクト なぜ復興は公害へと至ったのか?/NHK・戦後史証言プロジェクト 日本人は何をめざしてきたのか 第2回「水俣 ~戦後復興から公害へ~」

なぜ復興は公害へと至ったのか?/NHK・戦後史証言プロジェクト 日本人は何をめざしてきたのか 第2回「水俣 ~戦後復興から公害へ~」 日本人は何をめざしてきたのか 第7回 「青森県・下北半島 浜は核燃に揺れた」/NHK・戦後史証言プロジェクト

日本人は何をめざしてきたのか 第7回 「青森県・下北半島 浜は核燃に揺れた」/NHK・戦後史証言プロジェクト 日本人は何をめざしてきたのか 第1回「沖縄 ~“焦土の島”から“基地の島”へ~」/NHK・戦後史証言プロジェクト

日本人は何をめざしてきたのか 第1回「沖縄 ~“焦土の島”から“基地の島”へ~」/NHK・戦後史証言プロジェクト 日本人は何をめざしてきたのか <知の巨人たち> 第6回 「近代とは何か 魂の行方 ~作家・石牟礼道子~」/NHK・戦後史証言プロジェクト

日本人は何をめざしてきたのか <知の巨人たち> 第6回 「近代とは何か 魂の行方 ~作家・石牟礼道子~」/NHK・戦後史証言プロジェクト 日本人は何をめざしてきたのか 第5回 「福島・浜通り 原発と生きた町」/NHK・戦後史証言プロジェクト

日本人は何をめざしてきたのか 第5回 「福島・浜通り 原発と生きた町」/NHK・戦後史証言プロジェクト 日本人は何をめざしてきたのか <知の巨人たち> 第3回 「民主主義を求めて ~政治学者 丸山眞男~」/NHK・戦後史証言プロジェクト

日本人は何をめざしてきたのか <知の巨人たち> 第3回 「民主主義を求めて ~政治学者 丸山眞男~」/NHK・戦後史証言プロジェクト “どうして日本人はこんなに馬鹿になったんだろう”/日本人は何をめざしてきたのか <知の巨人たち> 第4回 「二十二歳の自分への手紙 ~司馬遼太郎~」

“どうして日本人はこんなに馬鹿になったんだろう”/日本人は何をめざしてきたのか <知の巨人たち> 第4回 「二十二歳の自分への手紙 ~司馬遼太郎~」 巨大津波 知られざる脅威/NHKスペシャル

巨大津波 知られざる脅威/NHKスペシャル NHK・ETV特集 シリーズ 大震災発掘 第2回「巨大津波 新たなる脅威」

NHK・ETV特集 シリーズ 大震災発掘 第2回「巨大津波 新たなる脅威」 NHK・サイエンスZERO「巨大津波 ~堤防はなぜ壊れたのか~」

NHK・サイエンスZERO「巨大津波 ~堤防はなぜ壊れたのか~」 NHKスペシャル 3.11 あの日から1年「38分間」~巨大津波 いのちの記録~

NHKスペシャル 3.11 あの日から1年「38分間」~巨大津波 いのちの記録~ NHKスペシャル「巨大津波 “いのち”をどう守るのか」

NHKスペシャル「巨大津波 “いのち”をどう守るのか」 南海トラフの巨大地震・巨大津波からどうやって逃げるのか?いま、原則禁止としてきた“車を使った避難”の検討が始まっています/かんさい熱視線

南海トラフの巨大地震・巨大津波からどうやって逃げるのか?いま、原則禁止としてきた“車を使った避難”の検討が始まっています/かんさい熱視線 その土地本来の森は強い。津波にも耐えて生き残る。だから、いのちを守る森の防潮堤をつくろう/植物生態学者・宮脇昭(みやわきあきら)氏の提言

その土地本来の森は強い。津波にも耐えて生き残る。だから、いのちを守る森の防潮堤をつくろう/植物生態学者・宮脇昭(みやわきあきら)氏の提言 NHK・BS1スペシャル <THE NEXT MEGAQUAKE> 第2部 「“大変動期” 最悪のシナリオに備えろ」

NHK・BS1スペシャル <THE NEXT MEGAQUAKE> 第2部 「“大変動期” 最悪のシナリオに備えろ」 日本人は何を考えてきたのか 第10回 「昭和維新の指導者たち ~北一輝と大川周明~」

日本人は何を考えてきたのか 第10回 「昭和維新の指導者たち ~北一輝と大川周明~」 日本人は何を考えてきたのか 第1回「日本はどこへゆくのか ~福沢諭吉と中江兆民~」

日本人は何を考えてきたのか 第1回「日本はどこへゆくのか ~福沢諭吉と中江兆民~」 若い人たちに一言お詫びを申し上げたいと思います。/小出裕章(こいでひろあき)氏 「未来を担う子どもたちへ」

若い人たちに一言お詫びを申し上げたいと思います。/小出裕章(こいでひろあき)氏 「未来を担う子どもたちへ」 誕生日のサプライズ・プレゼントで「今からディズニーランドに行くわよ!」と言われた6歳の女の子が見せてくれた最高のリアクション

誕生日のサプライズ・プレゼントで「今からディズニーランドに行くわよ!」と言われた6歳の女の子が見せてくれた最高のリアクション 4号機が爆発した本当の原因と東電がそれを隠す理由/フランス・ドイツ共同の国営放送局 ARTE 「フクシマ-最悪事故の陰に潜む真実」(日本語字幕)

4号機が爆発した本当の原因と東電がそれを隠す理由/フランス・ドイツ共同の国営放送局 ARTE 「フクシマ-最悪事故の陰に潜む真実」(日本語字幕) 中島みゆきさんの名曲「糸」を Mr.Children の桜井和寿さんが本気でカバーしたらこうなった

中島みゆきさんの名曲「糸」を Mr.Children の桜井和寿さんが本気でカバーしたらこうなった ドイツ国営テレビ放送ZDF「福島の嘘」(日本語字幕)/海外メディアが日本の癌=「原子力ムラ」を告発

ドイツ国営テレビ放送ZDF「福島の嘘」(日本語字幕)/海外メディアが日本の癌=「原子力ムラ」を告発 橋下さんの無責任さ、不勉強さがよくわかる・・・。ガレキ広域処理の説明会で大阪市民「モン=モジモジ氏」の全身全霊をかけた質問に一切答弁できずに逃亡する橋下市長

橋下さんの無責任さ、不勉強さがよくわかる・・・。ガレキ広域処理の説明会で大阪市民「モン=モジモジ氏」の全身全霊をかけた質問に一切答弁できずに逃亡する橋下市長 NHKスペシャル <新・映像の世紀> 第3集 「時代は独裁者を求めた」

NHKスペシャル <新・映像の世紀> 第3集 「時代は独裁者を求めた」 消せない放射能 ~65年後の警鐘~/NNNドキュメント

消せない放射能 ~65年後の警鐘~/NNNドキュメント NHK・プロフェッショナル 仕事の流儀「人生も仕事もやり直せる/弁護士・宇都宮健児」

NHK・プロフェッショナル 仕事の流儀「人生も仕事もやり直せる/弁護士・宇都宮健児」 NHKスペシャル <神の数式> 第1回 「この世は何からできているのか ~天才たちの100年の苦闘~」

NHKスペシャル <神の数式> 第1回 「この世は何からできているのか ~天才たちの100年の苦闘~」 BS世界のドキュメンタリー「インサイド フクシマ」(日本語吹き替え)/BBC版に映っていた「3号機の爆発シーン」がNHK版では編集で消されている! (比較映像あり)

BS世界のドキュメンタリー「インサイド フクシマ」(日本語吹き替え)/BBC版に映っていた「3号機の爆発シーン」がNHK版では編集で消されている! (比較映像あり) 老人漂流社会 “老後破産”の現実/NHKスペシャル

老人漂流社会 “老後破産”の現実/NHKスペシャル 「だだだだだ・・・。」だけで会話を成立させる双子の赤ちゃん

「だだだだだ・・・。」だけで会話を成立させる双子の赤ちゃん 報道ステーション「国が“武器輸出”企業を支援… 低金利融資などで軍需産業化か」/古賀茂明さん「日本はアメリカのように戦争がないと生きていけない国になる」

報道ステーション「国が“武器輸出”企業を支援… 低金利融資などで軍需産業化か」/古賀茂明さん「日本はアメリカのように戦争がないと生きていけない国になる」 NHKスペシャル <新・映像の世紀> 第1集 「百年の悲劇はここから始まった」

NHKスペシャル <新・映像の世紀> 第1集 「百年の悲劇はここから始まった」 化粧は詐欺だ! Bfore と After が違いすぎると話題になっていたメイク実況映像

化粧は詐欺だ! Bfore と After が違いすぎると話題になっていたメイク実況映像 NHKスペシャル <神の数式> 第2回 「宇宙はどこから来たのか ~最後の難問に挑む天才たち~」

NHKスペシャル <神の数式> 第2回 「宇宙はどこから来たのか ~最後の難問に挑む天才たち~」 ガレキ処理に新たな動き/報道ステーションSUNDAY「震災ガレキで“森の防波堤” ~84歳学者の挑戦に密着~」

ガレキ処理に新たな動き/報道ステーションSUNDAY「震災ガレキで“森の防波堤” ~84歳学者の挑戦に密着~」 NHKスペシャル <新・映像の世紀> 第2集 「グレートファミリー 新たな支配者」

NHKスペシャル <新・映像の世紀> 第2集 「グレートファミリー 新たな支配者」 NHKスペシャル <新・映像の世紀> 第4集 「世界は秘密と嘘(うそ)に覆われた」

NHKスペシャル <新・映像の世紀> 第4集 「世界は秘密と嘘(うそ)に覆われた」 被ばくした人が、どのように亡くなっていくのか?放射線が人間の臓器をどう蝕んでいくのか?/NHKスペシャル「封印された原爆報告書」

被ばくした人が、どのように亡くなっていくのか?放射線が人間の臓器をどう蝕んでいくのか?/NHKスペシャル「封印された原爆報告書」 宮川大輔のお祭り男/世界の果てまでイッテQ【スプラッシュ祭り/ポテト】

宮川大輔のお祭り男/世界の果てまでイッテQ【スプラッシュ祭り/ポテト】 NHKスペシャル <神の数式・完全版> 第3回 「宇宙はなぜ始まったのか ~残された“最後の難問”~」

NHKスペシャル <神の数式・完全版> 第3回 「宇宙はなぜ始まったのか ~残された“最後の難問”~」 宮川大輔のお祭り男/世界の果てまでイッテQ【イギリス・チーズ転がし祭り】

宮川大輔のお祭り男/世界の果てまでイッテQ【イギリス・チーズ転がし祭り】 南京事件 兵士たちの遺言/NNNドキュメント

南京事件 兵士たちの遺言/NNNドキュメント 魂の反原発ソング/FRYING DUTCHMAN(フライングダッチマン)の「human ERROR(ヒューマンエラー)」

魂の反原発ソング/FRYING DUTCHMAN(フライングダッチマン)の「human ERROR(ヒューマンエラー)」 NHKスペシャル <神の数式・完全版> 第4回 「異次元宇宙は存在するか ~超弦理論“革命”~」

NHKスペシャル <神の数式・完全版> 第4回 「異次元宇宙は存在するか ~超弦理論“革命”~」 NHKスペシャル <新・映像の世紀> 第5集 「若者の反乱が世界に連鎖した」

NHKスペシャル <新・映像の世紀> 第5集 「若者の反乱が世界に連鎖した」